あれよあれよという間にGWになってしまった。

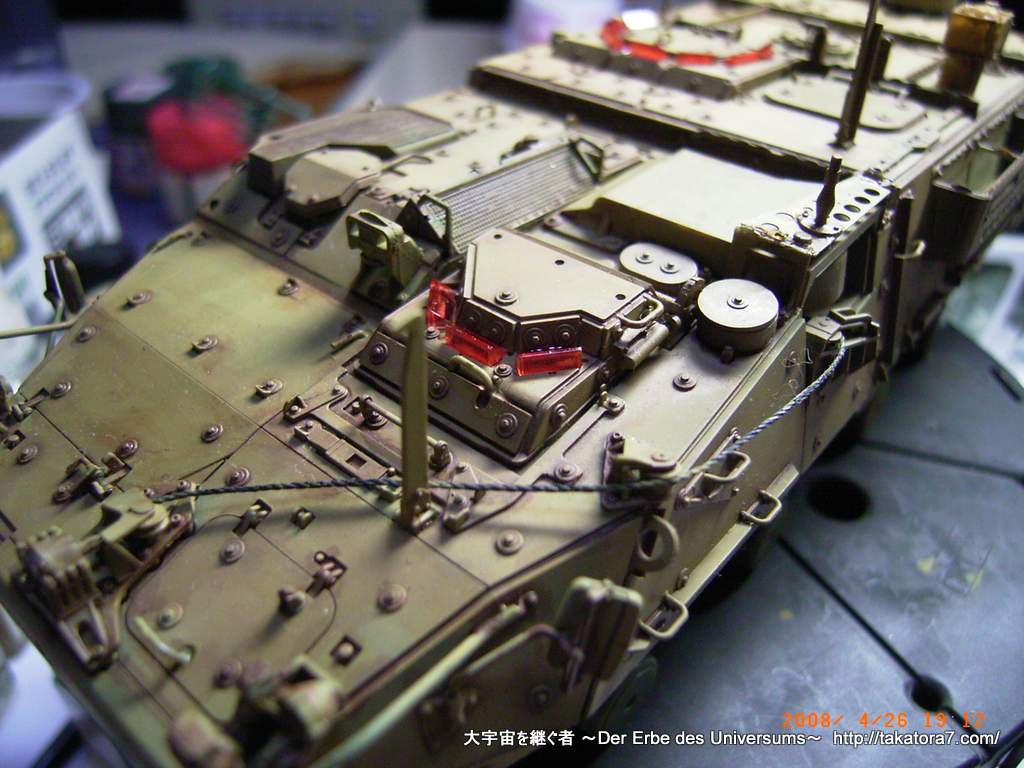

エンジンを塗り分けようと思っていたが、時間が足りなくなりそうなので、塗るのは止めてエンジンフードを閉じることとした。

エンジンフードを閉じて接着するには、まず運転席部分を先に接着する必要がある。

それには先にガラス部分のクリアパーツをはめ込んでおく必要がある。

運転席内部をフラットブラック・セミグロスブラック(いずれもタミヤエナメルをペトロールで溶いて)で塗って、ガラス部分をマスキングして、さあ、やっと運転席部分を接着、と思ったら固くてなかなかはまらない。

左側のドアも同様だ。

試行錯誤を繰り返して何とかはめ込んで接着剤を流し込んで組み立て完了。

さあ、ここからが今回の新しい試みだ。

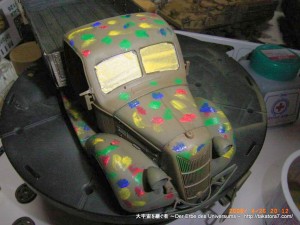

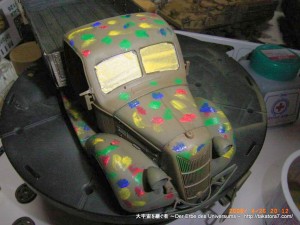

最近、模型誌で見たフィルタリングというものに見よう見まねで初挑戦。

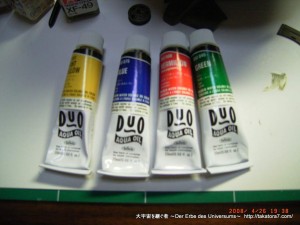

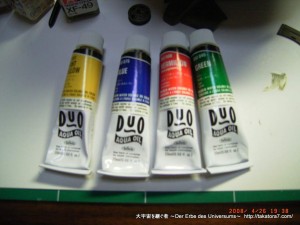

昔、油絵を描いてたときに使っていた油絵具を取り出し、G1にちょんちょんちょんと置いていく。

色は、ブルー、グリーン、イエロー、バーミリオンの4色。細筆にペトロールを含ませて、ざっ、ざっ、ざっ、と塗り広げる。

すぐに筆が4色混ざった汚い色になっていくので、その都度ボロ布で拭き取り、ペトロールを含ませて同じように塗っていく。

どうやら最初に置いた4色の量が多かったようだ。

ひととおり終わったところで、筆を太筆に替えて、今度はペトロールで溶かしながら拭き取るような感じで全体に筆を行き渡らせる。

おー、なるほど、下地に青みがかった部分、赤みがかった部分が出てきた。

でも、まだ、色が強すぎる部分がある。

さらにペトロールを含ませてざっ、ざっ、ざっ、と拭き取っていったが、危ない、危ない、下地(カーキ塗装の下の成形色)が見えてきてしまった。

ペトロールといえども、多量に使っていると塗装を剥がしてしまうことに気をつける必要がある。

ここはひとまず、乾いてから再度塗り治すこととしよう。

今日はここまで。

Nr 49 【地球死す】 クラーク・ダールトン

Nr 49 【地球死す】 クラーク・ダールトン Nr 17 【死にゆく太陽の惑星】 クルト・マール

Nr 17 【死にゆく太陽の惑星】 クルト・マール